「木を読む」 最後の江戸木挽き職人 林 以一著 小学館

副題にあるように木挽き職人の口述筆記した本です。木挽きという職業がすでに過去のものになってしまいました。

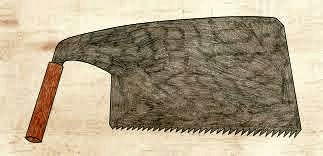

木挽きは大鋸(おおが)という大きな鋸、著者の言葉を借りれば『クジラの頭部のような形をしたもの』で丸太から板や柱になる建材を切り出す職人です。

大鋸

大鋸

私の子供の頃はまだこの本にあるように材木屋や銘木屋の店先で、直径1m以上ある丸太を大鋸一丁でズィー、ズィーと挽く姿を見かけたものでした。その頃はすでに帯鋸による製材機がありましたが、銘木といわれる高級材を挽くのは、まだ木挽きの仕事でした。何よりいまでいえばデモンストレーションによるPR効果が絶大であったでしょう。

いま、わたしの趣味の木工の材料を提供してくれている幼友達の家でもあります。

彼は、私が訪れるたびに云います。『もう銘木はだめだよ、無垢の木はひびが入る、反るなどの経年変化でクレームをつける人ばかり、みな合板、ツキ板ばかり使う』と。そのクレームの一部は供給側にも責任はあるにしても、工業製品の品質の均一性に慣らされた現代人に、無垢の木の変化や狂いは許せないかもしれない。

それでも、住宅はいざ知らず、家具類は高級志向というよりも、『毎日使うテーブルとイスくらい無垢の木で手作りしたものがほしい』、『毎日向き合うたびに、よいものを使う喜びを感じたい』。というささやかな希望ではないかと思う。こういう若い人が増えているのではないだろうか。

そうでなければ、全国の会社組織だけでなく、個人の家具ビルダーがたくさんいて、そこそこ経営が成り立っている訳がないと思う。一生使うものは、よいものがほしいというのは人情であろう。

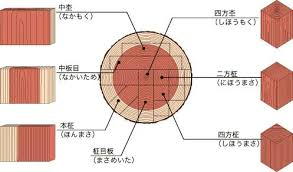

さて、著者は木挽きとして弟子入りして3年で独立したということですが、しばらくは親方が引いた墨線に沿って、だまって大鋸を挽くばかりであったという。そもそも木挽きのほとんどは挽くだけが専門だそうである。

丸太からその木にとって最良な材料のとり方、すなわち価値のある木目の板や柱を切り出す木取り、墨かけという仕事は最低10年、あるいは一生の仕事だという。木取りのできる木挽きは一にぎりの人たちだったようだ。

それは、木取り次第で価値が半減したり、数倍の価値になったり、数千万円の違いが出ることさえあるのだという。

そこに書名のように「木を読む」ことの難しさと、難しさ故の楽しみ、喜びがあるのだろう。

著者がこの世界に弟子入りした以降、新たな後継者はいなかった。本当の最後の木挽きになったのかもしれない。なぜなのだろうか。それは「機械化」でくくられるかもしれない。がそれだけなのだろうか。

私には、銘木イコール、木(杢とも書く)目の良しあし。だと思う。

しかし現代は機能性を重視する価値観の時代だ。価値観は時代によって変化する。

私も木は大好きで、杉の木目や手触りは好ましく思うけれど、杉はどれも杉の木目であり、それはそれで好ましく、とくべつ玉杢、笹杢や波杢がよいとは考えない。

こういう考えも機能性重視の一端なのかもしれず、そこには美意識の変化があったのかも知れない。

また、著者もいうように、桂離宮は特別な銘木を使っているわけではない。というように、簡素で機能美を求めたのは、現代だけではなく、古くからの日本文化だといえる。だとすれば、銘木を価値あるもの、とする考えは茶の湯の数寄に通ずる価値観として、趣味の世界のものなのかもしれない。